Standpunkt 544, 12. August 2022

- Text

- Wirtschaft

- Wirtschaftskammer

- Baselland

- Energie

- Schweiz

- Pratteln

- August

- September

- Haus

- Kanton

- Www.kmu.org

4 |

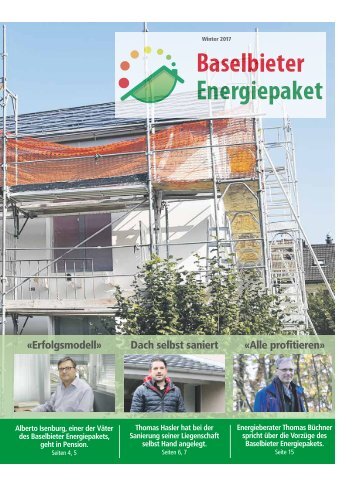

4 | Standpunkt der Wirtschaft VERANSTALTUNGEN 12. August 2022 EXKLUSIVER ANLASS – An der am kommenden 24. November erstmals durchgeführten «BL Business Gala» sind Bundesrat Guy Parmelin und David Bosshardt vom Gottlieb-Duttweiler-Institut zu Gast. Sie referieren und diskutieren im Auditorium des TEC im Haus der Wirtschaft über Nachhaltigkeit. Guy Parmelin an der «BL Business Gala» BASELLAND TOURISMUS Die Kirsche ist der Star der Genusswochen Vom kommenden 1. bis 30. September finden die – wie Baselland Tourismus schreibt – «köstlichsten Wochen des Jahres» statt. Die 10. Baselbieter Genusswochen stehen dieses Jahr ganz im Zeichen der Baselbieter Kantonalfrucht, der Kirsche. Die blühenden Kirschbäume, die im Frühling die Hügel des Baselbiets in eine Märchen landschaft verwandeln und der Fakt, dass die Region den grössten Anteil zur schweizerischen Kirschenernte beisteuert, machen Baselland zum Chirsiland. Lernende mit neuer Kirschen-Spezialität Eigens für die Genusswochen haben Lernende, die ihre Ausbildung als Köchin oder Koch am Berufsbildungszentrum Baselland absolvieren, zwölf neue Baselbieter Kirschen-Spezialitäten kreiert. In einer Online-Wahl wurden die drei Top-Rezepte bestimmt, woraus eine Jury schliesslich die neue Baselbieter Spezialität gekürt hat. Die Rezepte aller zwölf Spezialitäten finden sich auf der Website der Genusswochen (Adresse siehe unten). Dort ist auch schon das detaillierte Programm der Genusswochen aufgeschaltet. Welches Rezept den Wettbewerb gewonnen hat, wird am kommenden 16. August an einer Medienkonferenz bekanntgegeben. Guy Parmelin war schon Gastredner am Tag der Wirtschaft 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein. Der Tag der Wirtschaft wurde für das Jahr 2022 aufgrund der noch immer unsicheren Planungsgrundlagen schon vor einiger Zeit abgesagt, am vorgesehenen Termin des 24. November 2022 wird nun jedoch ein exklusiver Anlass im kleineren Rahmen durchgeführt. An der erstmaligen «BL Business Gala» im Auditorium des Tagungsund Eventcenters (TEC) im Haus der VERNEHMLASSUNG – Die Wirtschaftskammer ist für die Einführung der Holzfeuerungskontrolle und die dazu nötige Änderung der Verordnung über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle der Gemeinden. Wirtschaftskammer begrüsst Holzfeuerungskontrolle Die Wirtschaftskammer Basel-Landschaft hat sich positiv zur Einführung einer Holzfeuerungskontrolle im Kanton Basel-Landschaft geäussert. «Aus Sicht der Wirtschaftskammer sind die Vorlage und die vorgesehenen Neuregelungen zu begrüssen», schreibt die Wirtschaftskammer in ihrer am vergangenen 20. Juli verfassten Vernehmlassungsantwort. Revision Luftreinhalteverordnung Mit der Revision der Luftreinhalteverordnung (LRV) im Jahr 2018 wurde eine periodische Kontrolle von Holzfeuerungen mit einer Leistung unter 70 kW festgelegt. Derzeit wird im Kanton Basel-Landschaft die rechtliche und organisatorische Grundlage dazu geschaffen, diese auf dem Kantonsgebiet umzusetzen. Hierbei wird zwischen Einzelöfen (z.B. Cheminées und Schwedenöfen) und Zentralheizungen (Heizkessel welche mit Holzbrennstoffen betrieben werden) unterschieden. Die Vorlage hält fest, welche Holzfeuerungen zukünftig zu kontrollieren sind. Heizkessel für Holzbrennstoffe (Zentralheizungen) mit einer Wirtschaft werden sich Bundesrat Guy Parmelin und David Bosshardt vom Gottlieb-Duttweiler-Institut zum Themenkomplex «Nachhaltigkeit» äussern und auch darüber diskutieren. SIC verteilt «Awards» In den Event integriert ist die «Award Winning Ceremony» der diesjährigen Swiss Innovation Challenge. Holzöfen (Bild) und mit Holz betriebene Zentralheizungen bis 70 kW sollen künftig regelmässig kontrolliert werden. Bild: zVg/Tonwerk Feuerungswärmeleistung unter 70 kW müssen alle vier Jahre kontrolliert werden. Zudem soll eine privat organisierte Geschäftsstelle installiert werden, welche die administrativen Aufgaben der Holzfeuerungskontrolle auf Wunsch der Gemeinde übernehmen kann. Ziel ist es, so die Lufthygiene, die Sicherheit, das Energiesparen, den Gewässerschutz und die Geruchsklagen über Feuerungsanlagen zu optimieren, also zu reduzieren. Die Wirtschaftskammer Basel- Landschaft begrüsst in ihrer Vernehmlassung die Vorlage und die vorgesehenen Neuregelungen. Ebenso steht sie der Schaffung einer zentralen und privaten Geschäftsstelle positiv gegenüber. Die Anlagebetreiber können aus einer Liste der für die amtlichen Feuerungskontrollen qualifizierten Fachpersonen vollkommen frei wählen. «Insbesondere diese Neuerung ist zu unterstützen», schreibt die Wirtschaftskammer. Einverstanden ist sie auch mit der Finanzierung über die kostentragenden Administrativgebühren sowie mit der den Gemeinden belassenen Autonomie und den Unterstützungsmöglichkeiten. Diese Neuerungen sind aus Sicht der Wirtschaftskammer Basel-Landschaft allesamt sehr willkommen. Musterkontrollrapport Bild: Archiv Diese verläuft 2022 wiederum sehr erfolgreich. Am 5. und 6. September wird der Second Pitch mit noch 50 Projekten durchgeführt, die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber schafft es in den Final Pitch am 25./26. Oktober. Die besten drei Projekte werden schliesslich am 24. November im Rahmen der «BL Business Gala» ausgezeichnet, dazu werden die Sonderpreise «Life Sciences» und «Bau» vergeben. Der hochkarätige Anlass wird mit einem Gala-Dinner abgeschlossen. Einladung und Details folgen später. Tag der Wirtschaft kommt zurück Bereits festgelegt worden ist der Termin für den nächsten Tag der Wirtschaft: dieser wird am 23. November 2023 durchgeführt. Daniel Schaub Um eine einheitliche, korrekte und vollständige Kontrolle zu gewährleisten, hat der Kanton Basel-Landschaft gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt einen Musterkontrollrapport erstellt, nach welchem alle Kontrollen entsprechend zu erfolgen haben. Dieses einheitliche Vorgehen ist nach Ansicht der Wirtschaftskammer zu befürworten, um kantonsübergreifend Klarheit bei den Betreibern zu schaffen und einen administrativen Mehraufwand zu verhindern. Andres Lützelmann Wichtiges Anbaugebiet Dank der durchlässigen, warmen und nährstoffreichen Böden ist das Baselbiet wie geschaffen für den Kirschenanbau. Bei den Tafelkirschen ist das Baselbiet eine der wichtigsten Herkunftsregionen der Schweiz: 1000 Tonnen der gesamten Inlandproduktion von 2600 Tonnen stammen aus dem Kanton Basel-Landschaft (Stand 2018). Das Baselbiet produziert zudem die Hälfte der Industriekirschen (z.B. für Konserven) und 30 Prozent der Brenn kirschen. In den vergangenen Jahren hat sich der Obstbau im Baselbiet stark verändert. Früher wuchsen Kirschen, Zwetschgen, Äpfel oder Birnen hauptsächlich an Hochstammbäumen, heute dominieren Niederstammkulturen. Die kleinen Bäume sind leichter und effizienter zu bewirtschaften. Das Baselbiet auf die Kirsche gebracht haben übrigens die alten Römer. Sie waren es, welche die süsse, energievolle und kalorienarme Frucht aus Italien in nördlichere Breitengrade gebracht haben. Reto Anklin www.baselbieter-genusswochen.ch KMU-NACHRICHTEN Kein Tempo 30 in Lausen In Lausen soll auf der Kantonsstrasse zwischen der Lidl-Filiale und dem Restaurant «Bernerhof» kein Tempo 30 eingeführt werden. Der Kanton Basel-Landschaft lehnte eine entsprechende Petition aus der Gemeinde ab, da die geforderte Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Tempo reduktion nicht gegeben sei, wie einem Artikel in der «Volksstimme» zu entnehmen ist. Der Kanton schlägt indes aufgrund von Lärmschutzberechnungen im Abschnitt zwischen der Hauptstrasse 78 bis 136 den Ersatz des bisherigen Deckbelags durch einen Flüsterbelag vor. Die Trottoirs sollen künftig ausserdem nicht mehr befahrbar sein. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. ds. Ein Buch zum Baselbieter Lied Das Baselbieter Lied kennen im Kanton fast alle – doch was genau steckt hinter den Textzeilen. Die drei ehemaligen Gymnasiasten Simon Brunner, Arben Abdulahi und Aurel Hiltmann haben im Rahmen einer Projektarbeit für das Gymnasium Muttenz einen Bildband geschaffen, der einen Bezug zu Land und Leuten im Kanton schafft. Fotografiert wurde professionell, teilweise auch mit einer DJI-Drohne, dazu wird mit einem QR-Code auf den genauen Standort der Aufnahme hingewiesen und mit kurzen Texten erläutert, wie der Bezug zu den Lied zeilen verstanden werden kann. So entstand ein stimmiger Bildband, der das gehörte Lied für die Augen sichtbar macht und sogar einen Vorschlag für eine neue Laufentaler Strophe enthält. Das Buch ist im Reinhardt Verlag erschienen. ds.

21. 12. Januar August 2022 ABSTIMMUNGEN RUBRIKTITEL VOM 25. SEPTEMBER Standpunkt der Wirtschaft | 5 MASSENTIERHALTUNGS-INITIATIVE Die Landwirtschaft wird benachteiligt Zur Massentierhaltungs-Initiative, über die am kommenden 25. September abgestimmt wird, hat der Wirtschaftsrat die Nein-Parole gefasst. Die Volksinitiative möchte die Würde der Tiere in die Verfassung aufnehmen und insbesondere die Tierbestände verringern. Da in der Schweiz eines der strengsten Tierhaltungsgesetze der Welt herrscht, sind die Tierbestände im internationalen Vergleich bereits jetzt eher klein. Deshalb lehnt der Wirtschaftsrat die Initiative ab. Diese verlangt, dass die Tierhaltung die «Bio Suisse»-Richtlinien von 2018 erfüllt. Die grössten Veränderungen betreffen die Haltung von Lege hennen, Mastgeflügel, Schweinen und Kälbern. Heute darf ein Betrieb 18 000 Legehennen halten. Mit der Initiative wären noch maximal 2000 Hennen pro Stall und maximal zwei Ställe pro Betrieb erlaubt. In der Geflügelmast wären nur noch vier Herden à 500 Tiere pro Stall möglich. Sämtliche Schweine bräuchten Auslauf. Preise würden um 40 Prozent steigen In der Konsequenz müssten 85 Prozent der Betriebe alle bestehenden Ställe anpassen und viele zusätzliche Bauten erstellen. Ein «Ja» zur Massentierhaltungs-Initiative würde die Preise für tierische Lebensmittelprodukte um bis zu 40 Prozent erhöhen. Zudem fordert die Initiative strengere Vorschriften für den Import von Tieren und tierischen Erzeugnissen, was wiederum den von der Schweiz abgeschlossenen Freihandelsabkommen zuwider läuft. Die Kosten für die Erweiterung der Ställe wären unverhältnismässig und könnten von den Landwirten alleine nicht getragen werden, was wiederum der Wettbewerbsfähigkeit einen weiteren Schlag versetzen würde. Die geforderten Produktionsbedingungen sind so strikt, dass die Menge des inländischen und lokalen Angebots sinken würde, da sich nicht alle Landwirte an die Vorschriften halten können. Die Initiative ist unverhältnismässig und hätte negative Folgen für die Schweizer Landwirtschaft. Die derzeitigen Gesetze ermöglichen es, die Würde und das Wohlergehen von Tieren zu schützen. Weitere Vorschriften verbessern die Situation nicht, sie benachteiligen aber die einheimische Produktion. Der Wirtschaftsrat lehnt die Initiative deshalb ab. Andres Lützelmann PAROLEN DES WIRTSCHAFTSRATS AHV 21 – Der AHV drohen Defizite in Milliardenhöhe. Spätestens ab 2029 kommt das wichtige Schweizer Sozialwerk in arge finanzielle Schieflage. Die AHV 21, über die am kommenden 25. September abgestimmt wird, ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Sanierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung. AHV muss dringend saniert werden Die AHV verfügt aktuell über ein Kapital von 48 Milliarden Franken, wovon 10 Milliarden Franken an die IV ausgeliehen und damit bedroht sind. Bis im Jahre 2028 wird die AHV-Rechnung dank den Kapitalerträgen – falls sie denn wie erhofft eintreffen – annähernd ausgeglichen abschliessen. Auf den ersten Blick könnte man also meinen, dass noch reichlich Zeit für Reformen bleibt. Allerdings: Bis in der Schweiz eine Rentenreform in Kraft treten und Wirkung zeigen kann, dauert es mindestens fünf Jahre und bis dann wird es zu spät sein, um das Ruder noch umzuwerfen. Diese Tatsache verschweigt das linke Gegenlager und das ist mehr als fahrlässig! Gutschweizerischer Kompromiss Die AHV 21 ist Sinnbild für einen gut schweizerischen Kompromiss. Das heutige Rentenniveau bleibt unangetastet. Punktuell kommt es sogar zu spürbaren Leistungsverbesserungen. Zur dringend notwendigen Sanierung der AHV tragen im Wesentlichen zwei Massnahmen bei: die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze um 0,4 Prozent und die Vereinheitlichung des Referenzalters für Frauen und Männer bei 65 Jahren. Die Erhöhung des Frauenrentenalters bei der AHV wird für neun Frauenjahrgänge grosszügig abgefedert. Rund ein Drittel der Ersparnisse, die sich aus der Erhöhung des Frauenrentenalters ergeben, werden für die Abfederungsmassnahmen eingesetzt. Die höhere Lebenserwartung der Frauen rechtfertigt die Rückkehr zu einem einheitlichen Rentenalter. Die Lebenserwartung bei 65 Jahren liegt zurzeit bei den Männern bei rund 20 Jahren, Am kommenden 25. September braucht es unbedingt ein Ja zur AHV 21. bei den Frauen bei rund 23 Jahren. Das heisst, Frauen profitieren bereits nur durch ihre höhere Lebenserwartung mehr von der AHV. Faire Antwort auf Demografie Die Babyboomer-Generation erreicht das Rentenalter. Ins Erwerbsleben rücken zahlenmässig kleine Jahrgänge nach. Das Verhältnis zwischen Rentenbezügern und Beitragszahlern verschlechtert sich fortlaufend. Mit einer vorsichtigen, schritt- weisen Erhöhung des Rentenalters können etliche der sich abzeichnenden Probleme entschärft werden. Der jungen und erwerbstätigen Bevölkerung darf keine zu schwere Last aufgebürdet werden. Bei der Einführung der AHV im Jahr 1948 finanzierten noch rund 6,5 Aktive eine Person im Rentenalter, zurzeit kommen noch knapp 3,4 Aktive für eine pensionierte Person auf, und in 30 Jahren wird das Verhältnis bei zirka 2:1 liegen. Die Entwicklung Bild: zVg des Altersquotienten (Verhältnis der 65-Jährigen und Älteren zu den 20- bis 64-Jährigen) macht also die Reformen unabdingbar. Deshalb benötigen wir am kommenden 25. September unbedingt ein Ja zur AHV 21! Kurt Gfeller Seite 8 Kurt Gfeller ist Vizedirektor des Schweize rischen Gewerbeverbands sgv und Dossierverantwortlicher Sozialpolitik. www.sichereahv.ch Urnengang vom 25. September 2022 Eidgenössische Abstimmungen – Massentierhaltungs-Initiative Nein – Zusatzfinanzierung AHV Ja – Änderung AHV-Gesetz Ja – Reform Verrechnungssteuergesetz Ja WETTBEWERB Sechs Preise für das Sommerquiz Vor den Sommerferien haben wir im Sommerquiz 22 Fragen zum Baselbiet gestellt – die einigen etwas kniffliger, die anderen für Kennerinnen und Kenner des Kantons etwas weniger anspruchsvoll. Aus den 22 richtigen Antworten hat sich das Lösungswort «Es wird heiss im Basel biet» ergeben – und das war im doppelten Sinne richtig. Denn richtig heiss wurde es im Sommer 2022 tatsächlich einige Male – und die vielen Teilnehmenden am Sommerquiz trafen mit dieser Buchstabenkombination genau ins Schwarze. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden drei «Baselland Cards» mit einem Gegenwert von jeweils 50 Franken und drei Bücher «Baselland von A–Z» verlost. Mit beiden Preisen können die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner nun noch tiefer in den Kanton Baselland eintauchen. Je ein Buch «Baselland von A–Z» geht an: Martin Feigenwinter, Reinach Yvette Müller, Muttenz Sabrina Niggli, Gelterkinden Je eine «Baselland Card» im Wert von 50 Franken geht an: Paul Hänggi, Biel-Benken Matthias Ritter, Diegten Doris Gerber-Gisin, Pratteln Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern und wünschen weiterhin viel Freude am Baselbieter Sommer. Daniel Schaub REFORM VERRECHNUNGSSTEUER – Mit der Reform der Verrechnungssteuer soll diese bei inländischen Obligationen abgeschafft werden. Ausländische Obligationen sind bereits jetzt verrechnungssteuerfrei. Der Wirtschaftsrat sagt «Ja» zur Reform Die Reform der Verrechnungssteuer, über die am kommenden 25. September abgestimmt wird, sieht vor, dass diese nicht mehr auf Anleihen erhoben wird. Der Wirtschaftsrat unterstützt die Vorlage und hat die Ja-Parole beschlossen. Benötigt ein Unternehmen Geld, erfolgt die Finanzierung entweder durch Eigenkapital, oder der Betrieb holt sich Fremdkapital mittels Anleihen. Neben privaten Firmen finanzieren auch Bund, Kantone, Gemeinden, Spitäler oder Universitäten ihre Anschaffungen auf diese Weise. Für die Anleihen zahlen sie den Investoren einen Zins. Für Investoren unattraktiv Auf diese Anleihenzinsen wird derzeit eine Verrechnungssteuer von 35 Prozent erhoben. Dies bedeutet, dass der Investor nur 65 Prozent der Zinserträge erhält und die restlichen 35 Prozent bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zurückfordern muss. Der finanzielle und bürokratische Mehraufwand macht eine Investition in Schweizer Unternehmen, vor allem für ausländische Investoren, unattraktiv. Dabei sparen Bund, Kantone und Grossstädte, die sich über die Ausgabe von Anleihen finanzieren, substanzielle Beträge ein. Schätzungen gehen von Einsparungen in der Höhe von 60 bis 200 Millionen Franken pro Jahr aus. Steuer hat ihren Nutzen verloren Die Verrechnungssteuer soll sicherstellen, dass die Einkünfte den Steuerbehörden korrekt gemeldet werden. Doch die Verrechnungssteuer hat bei Anleihen ihren Nutzen verloren. Die Schweiz nimmt seit 2014 am automatischen Informationsaustausch teil. Somit ist es einem ausländischen Investor nicht möglich, seine in der Schweiz erzielten Zinserträge aus Anleihen vor dem Fiskus zu verstecken. Durch die Verrechnungssteuer entstehen den Anlegern ein temporärer Liquiditätsentzug und administrativer Aufwand. Der Anreiz, Obligationen an ausländischen Finanzplätzen zu kaufen, wo solche Hindernisse nicht bestehen, steigt. Die Reform schafft eine unnötige Steuerkontrolle ab, die zu einem Wettbewerbsnachteil geworden ist, und stärkt den Wirtschafts- und Finanzplatz Schweiz. Die Reform wird dazu führen, dass Finanzierungsaktivitäten und Arbeitsplätze wieder in die Schweiz zurückverlagert werden, sich die Steuereinnahmen erhöhen und eine nutzlose Steuerkontrolle aufgehoben wird. Andres Lützelmann Die Verrechnungssteuer auf Anleihen hat ausgedient und schreckt nur noch ausländische Investoren ab. Bild: zVg

- Seite 1 und 2: SCHWEIZERISCHE 12. August 2022 Die

- Seite 3: 12. August 2022 INTERVIEW Standpunk

- Seite 7 und 8: 12. August 2022 BERUFSBILDUNG Stand

- Seite 9 und 10: 12. August 2022 HAUS DER WIRTSCHAFT

- Seite 11 und 12: 12. August 2022 HAUS DER WIRTSCHAFT

Unangemessen

Laden...

Magazin per E-Mail verschicken

Laden...

Einbetten

Laden...

Standpunkt der Wirtschaft

Baselland Business

standpunkt – das magazin

Innovation

© Wirtschaftskammer Baselland 2017 | Alle Rechte vorbehalten

Wirtschaftskammer Baselland

Haus der Wirtschaft

Hardstrasse 1

4133 Pratteln